《 人民日报 》( 2014年01月12日 11 版)职业档案:水上保洁员——从事江河湖面垃圾打捞工作,保障乡村水环境。水上保洁员的出现,让乡村河流的垃圾有了“出口”,水质有了保障,被乡亲们称为“水上美容师”、“河流清道夫”。

随着城乡一体化进程的加快,乡亲们腰包鼓了,消费向城里看齐,垃圾也与城里“接轨”。由于农村环境卫生基础设施建设的滞后,农民环保意识的淡薄,大大小小的河流成了“垃圾搬运工”。水上保洁员队伍,由此应运而生。

家住广西融安县长安镇隘面村的覃丽芬,便是其中一员。每天,覃丽芬6点起床,不管刮风下雨都要开着自己的“小电驴”上班, 7点钟前准时出现在融安“母亲河”——融江河畔。

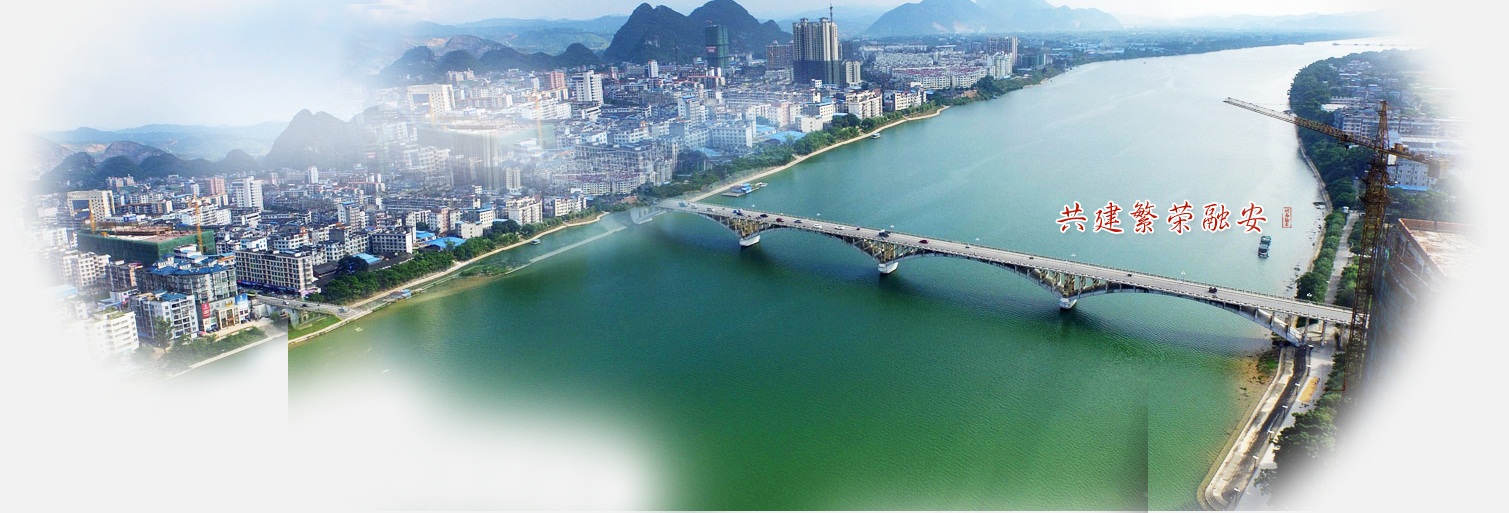

地处珠江上游的融江,是一条水质常年保持地表二类水的江河。融江融安县城段有10公里以上,江面最宽处有200米,最窄的地方也有60余米,最深处超过80米。这里,便是覃丽芬的全水景“办公室”。 入冬过后,寒意渐浓,早晚温差大。早晨,覃丽芬穿上羽绒服,戴上帽子和手套,开始了她一天的打捞作业。

覃丽芬和两个同事,组成一个作业小组,一人开船,两人打捞。塑料瓶、尿不湿、旧衣服……船行水上,覃丽芬认真盯着江面,发现“猎物”,便用网竿打捞。垃圾装满一网,就倒到船上的垃圾桶。“动作要快、要准,不然很快又漂走了。”覃丽芬说,别看活简单,一般人还做不来。记者尝试了一下,船小站稳都难,更不用说打捞垃圾了。 上午,覃丽芬要工作到12点钟,中午吃饭、休息2个小时,下午6点收工。一天往返数十个来回,行程上百公里,每天至少打捞出十大桶水上垃圾,重量超过6吨。

今年41岁的覃丽芬,算是水上保洁队老队员了。2008年1月,融安县组建水上保洁队。刚开始,工资不高,很多人不愿意来干。“我打小就喝着融江水长大,清洁融江,我愿意。”覃丽芬说,融江不仅是33万融安人的融江,下游还有数千万群众要喝融江水,能保护融江水,很光荣。就这样,覃丽芬成了水上保洁队员,一干就是6年。

冬天,江面风大浪大,船晃动厉害,打捞难度比较大。“夏天,最怕遇到死了的家禽,漂在江上很快腐烂变质、变臭,那味道真受不了。”覃丽芬说,受不了也得捞起来,因为这最坏水质。覃丽芬介绍,江面上最多的垃圾是浪渣,还有少部分的包装袋、塑料瓶。汛期洪水过后,一天的工作量顶平时的一周。最令覃丽芬难过的是,沿岸的群众不自觉,旧衣服、塑料袋等生产生活垃圾随意往河里倒,只图自己方便不顾河流污染。“增加我们工作量事小,但有的垃圾,比如农药瓶,一到水里就污染了河水,我们捞起来也于事无补了。”“每个月虽然只有1500元的工资,在融安县收入不算高,但这份职业让人尊重。”覃丽芬说,能在家门口工作,吃住不用愁,还能照顾家里,比出去打工要强,自己很知足。

据了解,在融安县有河流的乡镇,不管河流大小,如今都成立了水上保洁队。他们按照地域分段作业,管护着辖区水面,为保护赖以生存的母亲河贡献着自己的力量。“我们融江的水,是可以直接喝的,很干净。这与水上保洁队员的劳动,密不可分。”家住融安县长安镇解放街的韦先生说。

通讯员:谢振华 谭凯兴 报道

政务微信

政务微信