晨光初染,步履未歇。海大实践队三下乡第三日,探访聚焦良北渔庭谷智, 以青春脚步丈量科技赋能的振兴路径——看智能渔仓如何点水成金,观诗意庭院怎样留住乡愁,探智慧稻链又将赋能何方?

7月23日,中国海洋大学实践队在柳州市嘉泓粮食加工有限公司座谈会。

7月23日,中国海洋大学实践队在柳州市嘉泓粮食加工有限公司座谈会。

上午篇:科技养鱼,激活乡村“一池春水”

7月23日上午,实践队走进大良镇山口村,探访当地创新的高密度养鱼项目。基地采用先进的陆基圆池工厂化循环水养殖技术,主要养殖经济价值高的罗非鱼和加州鲈鱼,每个圆池每批次可养殖鱼苗5000尾左右,年产出两季,单池年产值高达10万元以上。目前,基地已建成22个养殖圆池,预计全年总产值将突破300万元。项目不仅大幅提升了养殖效益,还通过配套生化池实现垃圾分解,兼顾生态环保。

7月23日,中国海洋大学实践队在山口村高密度养鱼项目参观。

7月23日,中国海洋大学实践队在山口村高密度养鱼项目参观。

大良镇积极探索“党建引领、政府搭台、村企共建”的村集体经济发展模式,通过“公司+村集体+农户”形式,大良镇山口村、永安村、石门村3个村股份经济合作联合社整合村集体经济发展资金210万元与广西沃稻农业科技有限公司共同实施大良镇新型农村集体经济现代化养殖项目,利润分红纳入村集体经济,惠及全体村民,真正实现了“科技兴渔、共享共富”。

7月23日,山口村高密度养鱼项目实景。

7月23日,山口村高密度养鱼项目实景。

大良镇的高密度养鱼项目令我们团队对于农村产业发展有了更深刻的了解。它生动诠释了“农转工”的深刻内涵——传统渔业依托陆基圆池、循环水系统等工业化技术与管理模式,实现了向高效、集约化现代养殖业的蜕变,单池年产出效益显著。这不仅是生产方式的跃升,更是农村产业的质变,另外“村企共建”模式更巧妙地将工业化动能注入村集体经济,让资金变股金、村民变股东,科技红利真正转化为共富源泉,为乡村产业振兴提供了可复制、可持续的鲜活样本。

7月23日,中国海洋大学实践队在山口村高密度养鱼项目参观。

7月23日,中国海洋大学实践队在山口村高密度养鱼项目参观。

下午篇第一站:年洞模式,一村三景见振兴

踏入良北村年洞屯的"良年花栖森林人家",瞬间被眼前的景象治愈:绿意盎然的庭院:草坪如柔软的绿毯铺展,池塘里流水叮咚,各色花草点缀其间,秋千轻轻摇曳,仿佛在邀请游人停下脚步。一只大眼睛的棕色羊驼呆萌可爱,几只雪白的兔子 静伏笼隅,为田园增添了几分灵动。这是游客绝佳的休憩空间:棋牌室里茶香袅袅,小包间干净雅致,推窗即见苍翠山色。沿红色梯子攀至后山,竟藏着一片露营空地,夜晚可枕星河入梦。

7月23日,中国海洋大学实践队在良北村拍摄的美景。

7月23日,中国海洋大学实践队在良北村拍摄的美景。

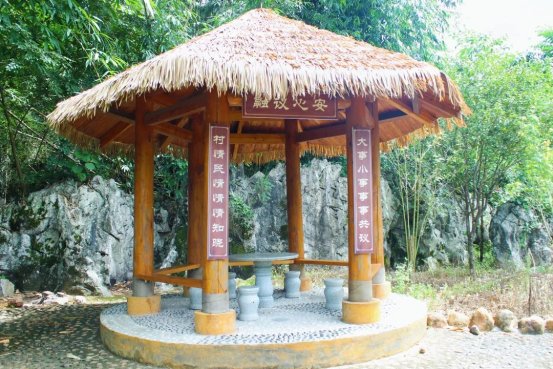

年洞屯的巧思不止于农家乐。村中一座小巧的公园,以竹子与亭台为景,长廊上绘满"良北村的故事"——从农耕传统到民俗风情,每一幅画都是乡村记忆的延续。漫步其中,既能感受自然的清凉,又能触摸文化的脉络。更令人称道的是,公园旁竟藏着一处景观化污水处理池——净化后的水流淌在种满淡紫色睡莲的池中,既环保又诗意。这种"生态+美学"的创新实践,正是乡村振兴中"绿水青山"理念的生动诠释。

7月23日,中国海洋大学实践队在良北村拍摄的美景。

7月23日,中国海洋大学实践队在良北村拍摄的美景。

年洞屯的乡村振兴,始终以"人"为核心。村中的公共食堂对所有村民开放,既是解决用餐的实用空间,更是邻里交流的情感纽带。一餐饭、一席话,凝聚的是乡情,延续的是互助共享的乡村精神。

7月23日,中国海洋大学实践队在良北村“良年花栖森林人家”参观。

7月23日,中国海洋大学实践队在良北村“良年花栖森林人家”参观。

下午篇第二站:米厂智造,全链升级助振兴

7月23日最后一站,实践团队参观了柳州市嘉泓粮食加工有限公司。该公司是一个集种子销售+育播秧、水稻植保服务、稻谷收购烘干、精米加工生产于一体的水稻全产业链生产加工企业,形成覆盖全产业链的机械化生产体系,致力于生产高品质农产品,保障消费者食品安全,维护国家粮食安全。

7月23日,中国海洋大学实践队在柳州市嘉泓粮食加工有限公司参观。

7月23日,中国海洋大学实践队在柳州市嘉泓粮食加工有限公司参观。

公司负责人带领团队详细参观了米厂全流程运作,并介绍了产品种类、产量、销售渠道及发展规划。随后,公司负责人与我们团队进行了座谈交流。负责人详细解答了团队提出的问题,并表示公司将坚持稳中求进,聚焦现有主业,着力提升设备效能、优化生产工艺、严控产品质量。通过内部挖潜增效,不断提升企业效益和核心竞争力,同时更好地履行龙头企业责任,紧密联结农户,稳定收购渠道,促进农民增收,为乡村产业振兴提供坚实支撑。

7月23日,中国海洋大学实践队在柳州市嘉泓粮食加工有限公司参观。

7月23日,中国海洋大学实践队在柳州市嘉泓粮食加工有限公司参观。

此次米厂之行,不仅是一堂生动的现代农业全产业链实践课,更是对青年学子投身乡村、服务国家的一次深刻启迪。嘉泓公司“稳中求进、专注深耕”的发展路径,为青年理解“国之大者”——粮食安全与乡村振兴,提供了最鲜活的样本。它启示我们,强国兴农并非仅靠宏大的扩张,更在于立足根本、苦练内功的扎实耕耘。作为新时代青年,我们当从这样的实践中汲取智慧,厚植乡土情怀,锤炼务实作风,将课堂所学与国家所需紧密结合。未来,无论是投身科技创新优化生产工艺,还是扎根基层服务联结农户,都应以这份“稳”的定力与“进”的韧劲,把青春的论文写在祖国坚实的田野上,为端牢中国饭碗、绘就振兴画卷贡献蓬勃的青春力量。

7月23日,和南村的稻田美景。

7月23日,和南村的稻田美景。

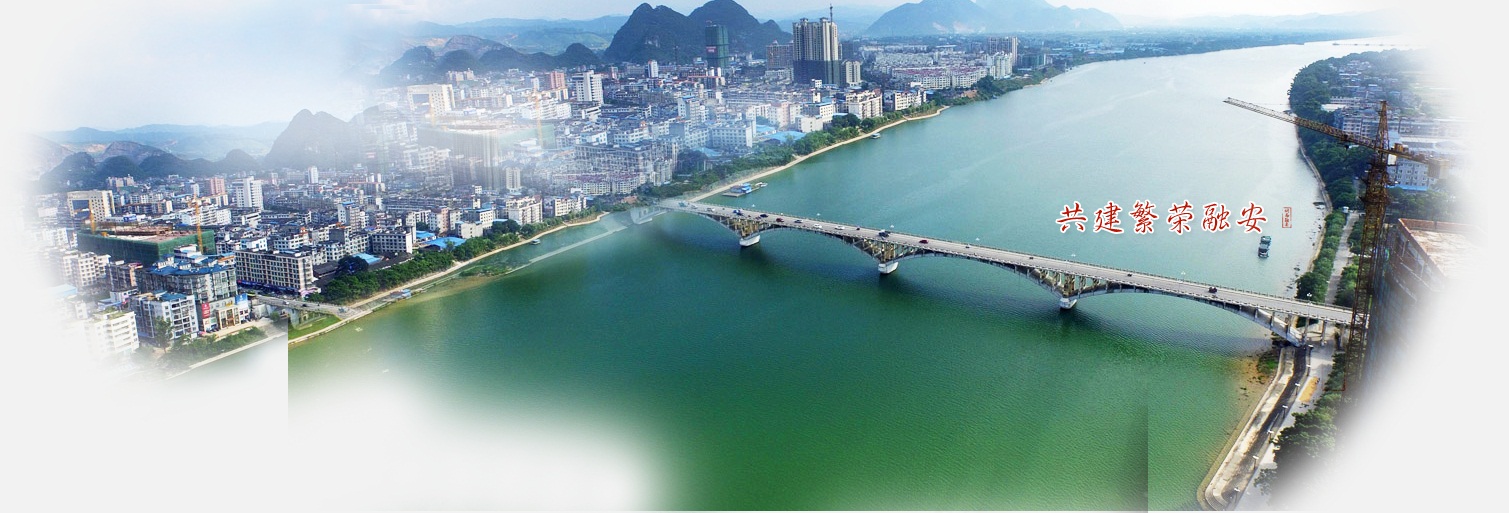

大良镇的振兴故事,是科技赋能、生态筑基、产业联动的生动注脚。在这里,我们看见的不只是产业的蜕变,更是人与土地、传统与现代的共生共荣。乡村振兴的密码,或许就藏在这“一池春水、一方庭院、一粒稻米”的细节里!未来已来,大良正以创新为笔,续写更多“绿水青山”变“金山银山”的精彩篇章!

政务微信

政务微信